新型コロナウイルス感染症の発生により、自宅に長くいることを経験したことで、いままでの日常生活の重要性を感じ、社会や企業、個人のサスティナビリティとは何かについて考えた人も多かったのではないだろうか。ESGでいけば、S=社会、特に雇用や人権、働き方について注目が集まり、今後の変化が加速した。そして、企業そのものの存在意義、つまりパーパスが問われる時代に進化した。それぞれの組織の存在意義とは何か、本質的なSDGsやESGとは何かについて考える良い機会となっている。

そもそも、SDGsを推進するにあたって、企業は重要なアクターだ。企業のSDGsやESGに対する取り組みは進んできているが、その考え方や取り組みについては会社ごとに多様だ。どの視座、視点から考え行動しているのか、それはどのようにブランド化につながるのかについて連載する。

SDGs、ESGの取り組みの潮流

コロナ禍になる前に戻って、企業のSDGsの取り組みを振り返ってみよう。SDGs、ESGを経営の柱として標ぼうし、取り組む企業が大企業を中心に増えていた。2006年に国連のアナン事務総長(当時)が提唱したPRI(責任投資原則:Principles for Responsible Investment)に署名した投資家は、投資行動にESGの考え方を取り入れる。PRIに署名する投資家は増加しており、世界最大級の機関投資家である日本のGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)も2015年5月に署名、ESG投資を開始した。ESG投資は企業のSDGsの取り組みを参考に実施される。非財務情報であるSDGsの取り組みを開示し、自社の事業にどれだけの社会的インパクトがあるか、そして自社がいかに環境や社会に配慮しながら事業を行っているかについて投資家や金融機関に対して開示、説明することが必要であり、かつそれが企業価値を向上させる。

ESGに取り組んだ結果の利益と、取り組んでいない場合の利益とでは、たとえ額が同じでも投資家にとっては意味が異なる。そして、連結対象企業はもとより取引先や調達先にも同様の開示が求められる。取引先、調達先も上場企業と同じように法令順守はもちろん、社会や環境に対し配慮をしなければならない。こうなると上場企業と取引をする中小企業もSDGs、ESGと無関係ではいられないのである。

その 範囲は、CO2排出や脱プラスチックなど環境分野はもちろんのこと、ダイバーシティや働き方改革などの雇用やコンプライアンスなど広い。環境分野においては、プラスチックによる海洋汚染の進行が問題になっている世界的な世論を受け、日本では、2019年6月に開催されたG20サミットにおいて『大阪ブルー・オーシャン・ビジョン』を発表した。 その内容とは、2050年までに海洋プラスチックごみの流出をゼロにするという目標である。これを受けて、多くの企業が脱プラッスチックに積極的に行動している。また、リサイクルやリユースの取り組みも進んでいる。

このように環境側面だけでも各社にとって大きなリスクと機会が同時に訪れており、その流れが戻ることはない。企業の間では、これを異なる義務や負担と捉えるか、これを他社との差別化の機会(チャンス)と捉え積極的に投資するかが大きな分かれ目となる。

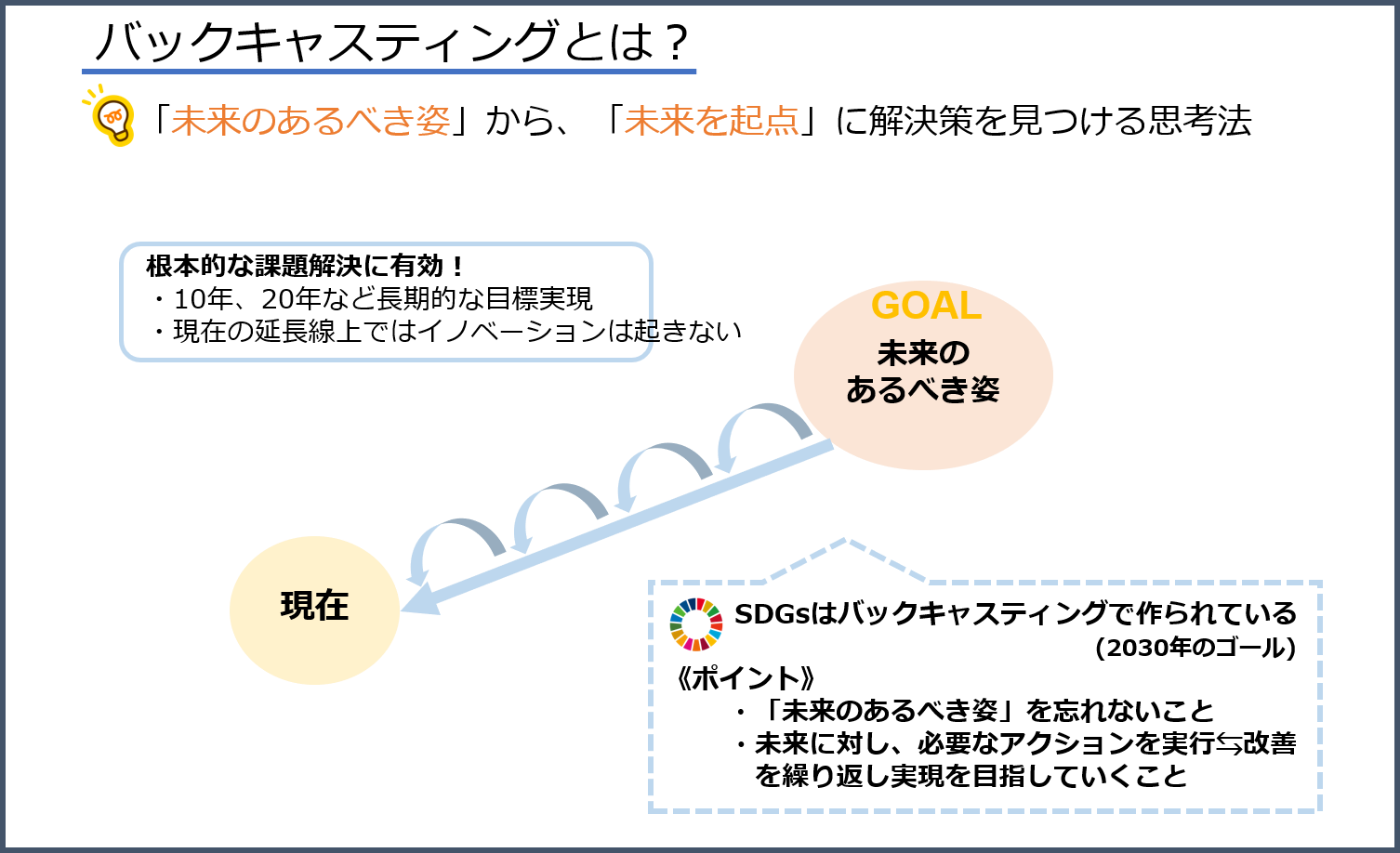

バックキャスティングで戦略を

SDGsの考え方における特徴の一つがバックキャスティングだ。将来のありたい姿を考えて、そこから現在の戦略を練ろうというものである。企業も、SDGs達成の重要な担い手だ。企業にとってはSDGsのそれぞれの項目に関して、「機会」と「リスク」の両面がある。事業環境が変われば、事業にとってビジネスチャンスが訪れることもあるだろうし、ビジネスを失ったり継続できなくなるリスクもあるのだ。企業においても2030年からバックキャスティングによる視点で 経営や事業を見直そうという動きがある。

日立製作所は、東原敏昭社長のリーダーシップにより、2017年4月にサステナビリティ戦略会議をはじめて実施した。参加者は経営会議のメンバーに加え、各ビジネスユニットのCEOなど約40名だ。SDGsの考え方では、2030年のありたい姿を考え、そこからのバックキャスティングをふまえて戦略を立て、アクションプランを考える。 2019年からはじまった中期経営計画では社会的価値、環境的価値を盛り込んだ。事業が創出する価値を経済価値だけで測るのではなく、いわゆるトリプルボトムライン でいうところの、社会価値・環境価値を検討し、定量化できるところはできるだけ定量化して企業価値増大を目指している。

従来の中計では、事業をどれだけ成長させることができるか、今ある商品やサービスで海外などの新しい顧客を開拓できないか、あるいは現在の事業の成長が難しければ、現在の顧客に別の商品・サービスを提供することはできないかという戦略を立てることが普通であった。しかし、日立製作所では2030年のありたい社会を一度考え、その時までの課題を解決するために、今、自社のリソースを活用して、どのような事業戦略が必要かを考えている。それを、顧客の価値=アウトプット、顧客の顧客に対する価値=アウトカム、社会に対する価値=インパクトと定義し、それぞれを考えて事業選択をしていく。

つまり、経済的価値はもちろんのこと、社会的価値、環境的価値の側面も考慮してどのような事業に経営資源を投入するのかを決定するのだ。

この結果は、事業起点からの積み上げでは得られない。あるべき社会像、そして社会課題起点からでないと描けない戦略である。

丸井グループでは2030年ではなく、2050年のありたい姿を考えビジョンを設定している。2050年に向けて、将来世代を顧客や社員と同じようにステークホルダーと位置付け、その世代に対する持続可能な社会と地球環境などの、ビジョンの実現に向けて全力を尽くす。丸井グループの青井社長はオーナー社長である。日本にはファミリー経営の長寿企業が多く、そうした企業の社長は、20年、30年を見据えて経営を行う。自分の代で会社が倒産してしまったら、先祖に顔向けができないという思いから、常にサステナビリティを考えて経営を行っている。こういった長期での経営の視点はもともと日本にあった考え方なのだ。

このような考え方は、既存事業からの積み重ね、すなわち過去の延長線上のプランでは描きにくい。そこはイノベーションのジレンマでどうしても過去の成功体験や既存事業の拡大・成長型の思考から抜け出せないからだ。既存のやり方の延長では 閉塞感を感じている経営者やビジネスパーソンも多いはずである。

(次号に続きます)

横田アソシエイツ代表取締役

慶應義塾大学大学院特任教授

横田 浩一

日本経済新聞社を経て2011年横田アソシエイツを設立。15年より慶應義塾大学大学院特任教授。釜石市アドバイザー。セブン銀行SDGsアドバイザー。共著に『SDGsの本質』『明日はビジョンで拓かれる』『愛される会社のつくり方』『ソーシャル・インパクト』等