日本経済新聞社では、採用広報について知りたいという方に、情報を提供しております。

ご興味のある方はこのページの一番下に設置されているフォーム、またはこちらにご入力ください。

コロナ禍でも採用予定数は前年並み

学生の内定セレクションを勝ち抜くには

学生の内定セレクションを勝ち抜くには

2021.07.07

【本記事の要点】

●2022年卒の就職活動は早期化、複数内々定の学生も多い

●内々定後の情報発信が学生の繋ぎとめに有効

●ステークホルダーへの情報訴求は、採用広報にも効果的

●2022年卒の就職活動は早期化、複数内々定の学生も多い

●内々定後の情報発信が学生の繋ぎとめに有効

●ステークホルダーへの情報訴求は、採用広報にも効果的

前回の内容はこちら

今回は2022年卒の学生の就職活動状況に関する話題からご紹介します。

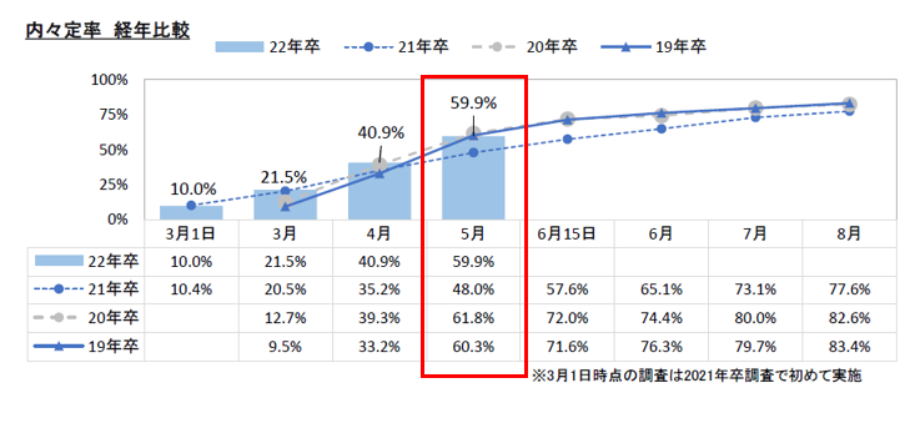

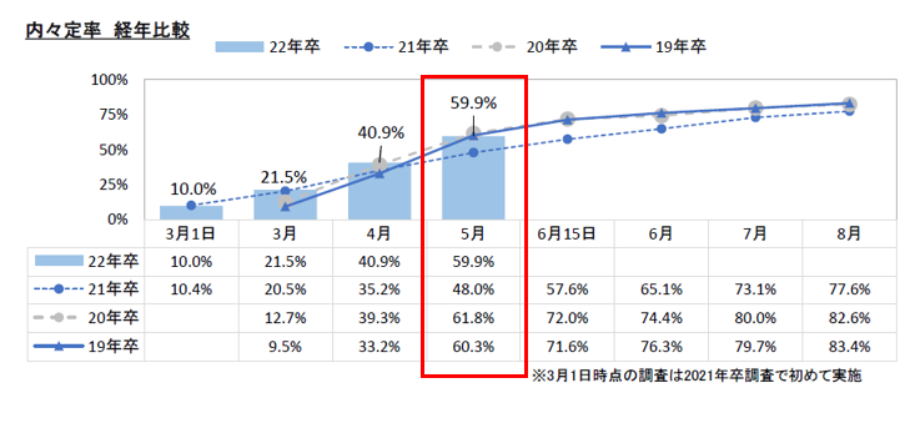

マイナビの「マイナビ 2022年卒 大学生 活動実態調査 (5月)」によれば、2022年5月時点における2022年卒の学生の内定率は約60%、平均内々定保有社数は2.0社。この数字は、2021年卒の学生の就職活動における同時期の内定率は約10ポイントほど、平均内々定保有社数は0.3社ほど高い状況ということです。

調査結果の詳細はこちら

また、企業側の採用動向に関しても、同社の「2022年卒企業新卒採用予定調査」によれば、「組織の存続と強化(活性化)」や「年齢など人員構成の適正化」を理由に採用予定数を「前年並み」と回答する企業が約6割を占めています。

出典はこちら

今回は2022年卒の学生の就職活動状況に関する話題からご紹介します。

マイナビの「マイナビ 2022年卒 大学生 活動実態調査 (5月)」によれば、2022年5月時点における2022年卒の学生の内定率は約60%、平均内々定保有社数は2.0社。この数字は、2021年卒の学生の就職活動における同時期の内定率は約10ポイントほど、平均内々定保有社数は0.3社ほど高い状況ということです。

調査結果の詳細はこちら

また、企業側の採用動向に関しても、同社の「2022年卒企業新卒採用予定調査」によれば、「組織の存続と強化(活性化)」や「年齢など人員構成の適正化」を理由に採用予定数を「前年並み」と回答する企業が約6割を占めています。

出典はこちら

2021年卒に比べて、2022年卒は内々定が早期化している(出典:マイナビ)

学生の不安払拭には、内々定後の情報発信が重要

新型コロナウイルスの感染拡大後も企業の採用意欲は衰えず、複数内々定を獲得する学生も昨年より増えていることが分かりました。

しかし、就職活動のオンライン化の影響で、就職活動中の学生の中には、内々定先の企業の社風や仕事の内容がわからなかったり、自分の抱くイメージとのギャップに不安を感じたりする人も少なくないようです。

採用選考後に人材を繋ぎとめるためには、企業の積極的な情報発信が求められます。入社後の働く姿が想像できるよう仕事の内容や社内の雰囲気を伝えたり、今後の企業ビジョンを提示したりすることが有効です。

数年後のビジネス環境の変化を見通して内定を出した人材がいたとしても、内定を出された側の人材には「本当にこの会社は自分が得意とする分野のビジネスに注力していこうと思っているのか?」という疑問は浮かびます。

しかし、就職活動のオンライン化の影響で、就職活動中の学生の中には、内々定先の企業の社風や仕事の内容がわからなかったり、自分の抱くイメージとのギャップに不安を感じたりする人も少なくないようです。

採用選考後に人材を繋ぎとめるためには、企業の積極的な情報発信が求められます。入社後の働く姿が想像できるよう仕事の内容や社内の雰囲気を伝えたり、今後の企業ビジョンを提示したりすることが有効です。

数年後のビジネス環境の変化を見通して内定を出した人材がいたとしても、内定を出された側の人材には「本当にこの会社は自分が得意とする分野のビジネスに注力していこうと思っているのか?」という疑問は浮かびます。

ステークホルダーへの訴求こそ、採用広報にも有効

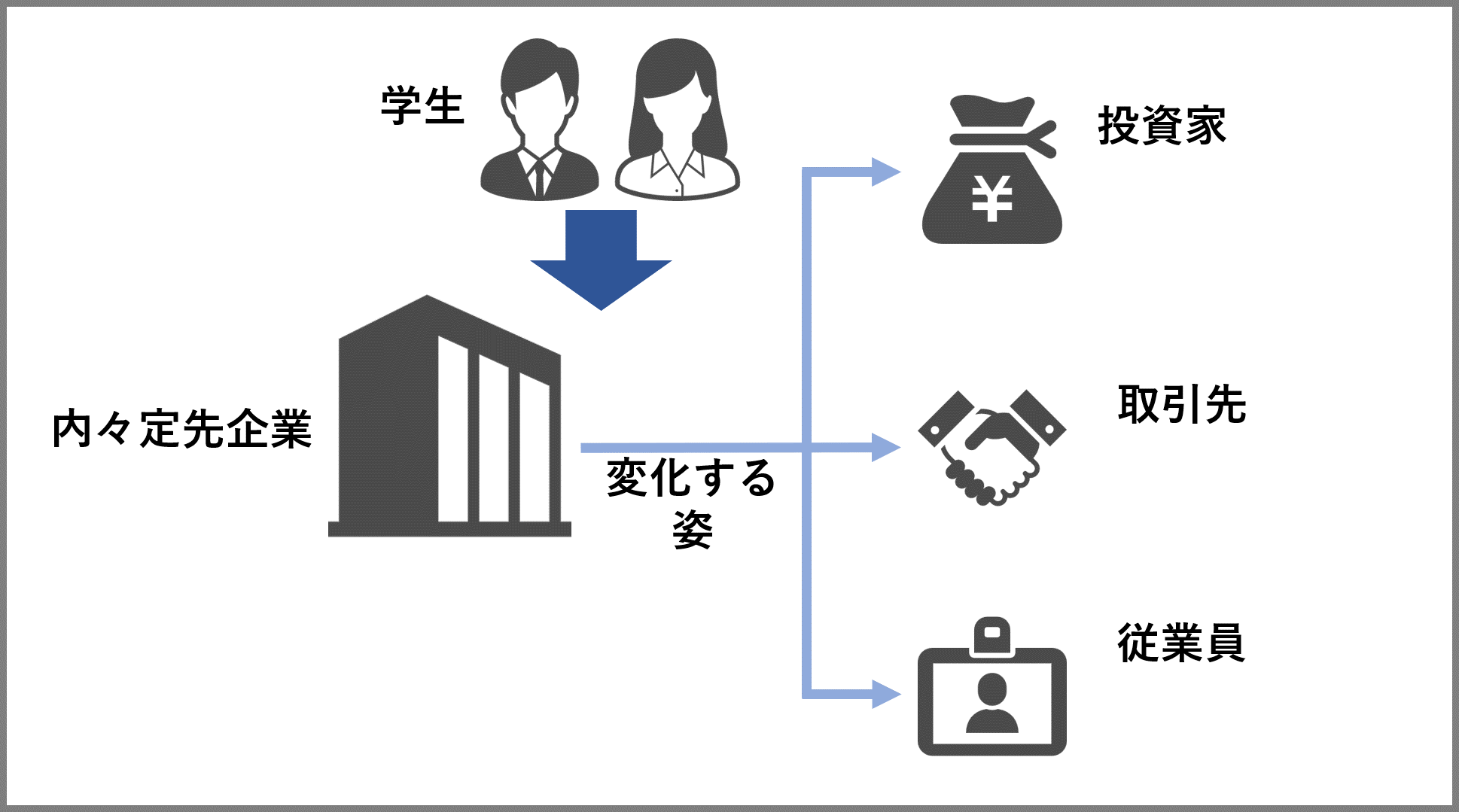

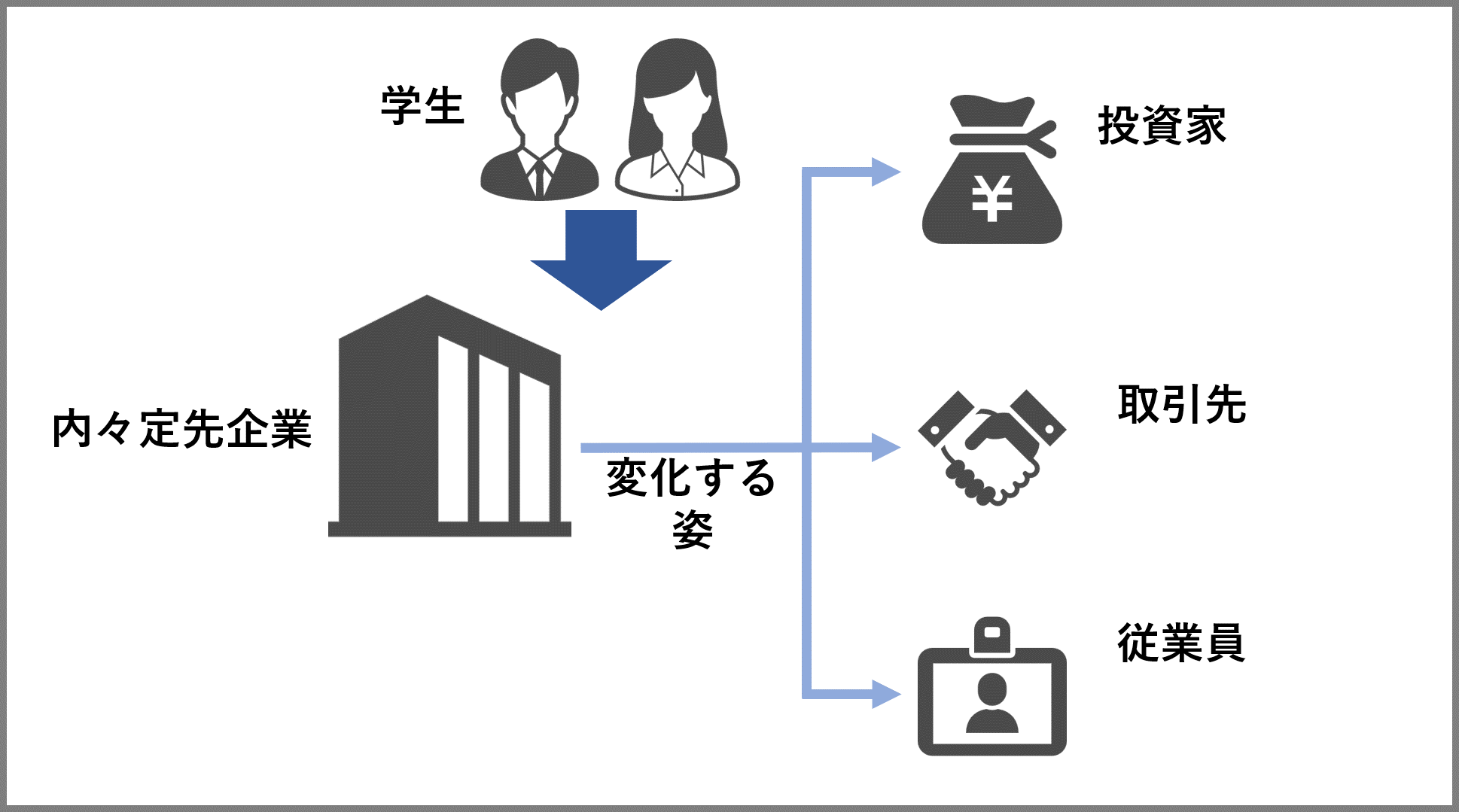

学生とのミスマッチを防ぐ上で、企業の情報発信は重要ですが、訴求対象は学生だけで十分なのでしょうか。

就職先を決める際は、親や大学のキャリアセンター、先輩、友達などに相談することも多く、学生本人へのイメージ形成だけでは不十分な場合があります。

特に前回の記事でも触れたように、就活への親の関与は年々強くなっています。

親と学生が互いに納得感のある就職活動をするためには、両者が同じイメージを企業に抱くことが重要です。

親世代は、企業にとってビジネス上のステークホルダーであることが多く、広報としての日々のコミュニケーションが採用においても非常に重要になります。

日本経済新聞は、企業を取り巻くステークホルダーに広くリーチしているメディアです。

自社の将来への投資ともいえる新卒採用において、自社の将来へのビジョン、それを実現させる意気込みを伝える場として、ぜひとも日本経済新聞の広告スペースをご活用ください。

就職先を決める際は、親や大学のキャリアセンター、先輩、友達などに相談することも多く、学生本人へのイメージ形成だけでは不十分な場合があります。

特に前回の記事でも触れたように、就活への親の関与は年々強くなっています。

親と学生が互いに納得感のある就職活動をするためには、両者が同じイメージを企業に抱くことが重要です。

親世代は、企業にとってビジネス上のステークホルダーであることが多く、広報としての日々のコミュニケーションが採用においても非常に重要になります。

日本経済新聞は、企業を取り巻くステークホルダーに広くリーチしているメディアです。

自社の将来への投資ともいえる新卒採用において、自社の将来へのビジョン、それを実現させる意気込みを伝える場として、ぜひとも日本経済新聞の広告スペースをご活用ください。

学生は志望企業のステークホルダー向けの情報発信を見ている

採用広報に関する疑問募集中

採用広報に関する他社の事例、準備期間、効果など、疑問のある方、詳細を知りたいという方は下記フォームよりお問い合わせ下さい。

- 企業の方からのお問い合わせに限らせていただきます。一般個人の方のお問い合わせは承っておりません。

- 弊社の営業担当よりご連絡を差し上げます。

- 新規の広告会社様、広告主様からの受注につきましては弊社所定の審査が必要です。必要な資料をご用意いただくことがあります。

- また、弊社の掲載基準・審査基準を満たさない場合は、広告の掲載をお断りする場合があります。

- お問い合わせの内容によっては回答を差し上げられない場合があります。

- ご記入いただいたメールアドレス、お名前、会社名等の情報は、本お問い合わせへの回答および弊社からのマーケティング関連サービス、展示会・イベント・セミナー等のご案内の目的で、「個人情報の利用目的や取り扱い」にしたがって取り扱います。